【法定相続分】誰がいくらもらえる?相続割合を徹底解説

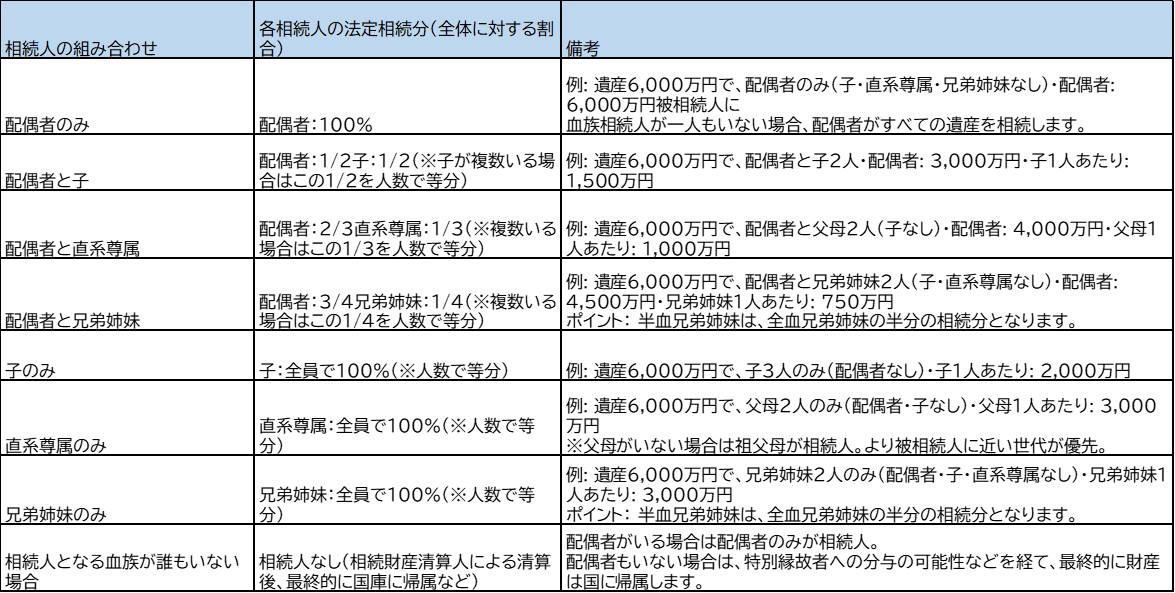

それでは、相続人の組み合わせ別に、法定相続分の割合を見ていきましょう。

前回は、万一の際に「誰が相続人になるのか」という相続順位について解説しました。相続順位を理解したら、次に気になるのは「では、相続人それぞれがどれくらいの割合で遺産を受け取れるのか」ということですよね。

この、民法で定められた相続人が受け取るべき遺産の割合を「法定相続分」といいます。

ご自身のケースに当てはめて、相続分がいくらになるのか確認してみてください。

【重要ポイント】

-

相続放棄をした人の子に代襲相続は発生しません。 相続権は次順位の相続人に移ります。例えば、子が相続放棄しても、その子(被相続人の孫)が代わりに相続することはありません。

-

養子縁組の種類と相続権:知っておきたい二つのパターン

一口に「養子」と言っても、その縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つのパターンがあり、それぞれ相続権の扱いに違いがあります。

①. 普通養子縁組

- 相続権の状況: 普通養子縁組をした場合、養子は実の父母(実親)と養父母の双方から相続する権利を持ちます。つまり、二重の相続権を持つことになるわけです。

-

特徴: 実親との親子関係は存続したまま、養親との間に新たな親子関係を結びます。戸籍にもその旨が記載されます。

②. 特別養子縁組

-

相続権の状況: 特別養子縁組をした場合、養子は実の父母との法律上の親子関係が完全に終了します。そのため、実親からの相続権は失われ、養父母からのみ相続する権利を持ちます。

-

特徴: 養子の福祉を目的とし、実親との縁を切って養親との間に完全に新たな親子関係を築きます。これにより、養子は養親の戸籍に入り、実親との関係は戸籍上も抹消されます。

3.嫡出子と非嫡出子の相続分:法改正で差はなし

かつては、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子(嫡出子)と、そうでない子(非嫡出子)とでは、相続分に差が設けられていました。しかし、この規定は最高裁判所によって違憲と判断され、法改正が行われました。

これは、個人の尊厳と法の下の平等という観点から、より公平な相続を実現するための重要な改正点です。

現在の相続分: 今では、嫡出子と非嫡出子の間の法定相続分に差はありません。

どちらの子も、等しく2分の1ずつの相続分を持つことになります。

4.半血兄弟姉妹がいる場合の相続分の計算

まず、兄弟姉妹の相続分は全体で1/4(配偶者がいる場合)か、全体で100%(配偶者・子・直系尊属がいない場合)です。

下の例は配偶者・子・直系尊属がいないため、兄弟姉妹全員で100%(6,000万円)を分けることになります。この100%を、半血兄弟姉妹がいる場合は、以下のように考えます。

例:遺産6,000万円で、兄弟姉妹2人のみ(A:全血兄弟姉妹、B:半血兄弟姉妹)の場合

「半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の半分の相続分」というルールは、平等に割るのではなく、このような比率で按分するという意味合いになります。

-

全血兄弟姉妹を「2」の割合

-

半血兄弟姉妹を「1」の割合

-

各人の割合を合計します。

-

Aさん(全血)の割合:2

-

Bさん(半血)の割合:1

-

合計割合: 2 + 1 = 3

-

-

遺産全体をこの合計割合で按分します。

-

Aさん(全血兄弟姉妹)の相続分: 6,000万円 × (2 / 3) = 4,000万円

-

Bさん(半血兄弟姉妹)の相続分: 6,000万円 × (1 / 3) = 2,000万円

-

今回は、相続の際に特に重要となる「法定相続分」について、具体的な割合や計算例を交えながら詳しく解説しました。前回お伝えした相続順位と合わせてご理解いただけたでしょうか。

ご自身の状況を「図に置き換えて見てください」とお伝えしても、相続は家族構成や財産の状況が複雑に絡み合うため、「これで完璧!」とはなかなかいかないものです。特に、以下のようなケースでは、思い違いや勘違いが生じやすいので注意が必要です。

-

代襲相続の範囲を誤解していた

-

相続放棄が次順位の相続人に与える影響を知らなかった

-

養子縁組の種類によって相続権が異なることを知らなかった

-

非嫡出子の相続分が今では嫡出子と同じだと知らなかった

-

半血兄弟姉妹の相続分の計算方法が複雑だった

「自分の場合はどうなるんだろう?」「この解釈で合っているのかな?」と少しでも不安に感じたり、「もしかして、思い違いをしているかも?」と感じたら、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。